La poésie

1. Breton est-il poète ou seulement révolutionnaire de l’écriture ?

Il est certain que le Surréalisme a enfoncé bien des barrières dans l’écriture et dans

les esprits. Et il dérange encore. Il y a eu Révolution au sens fort de ce terme. Il est

étonnant que celle-ci ait eu lieu à peu près en même temps que la Révolution bolchevique.

Mais que devient la Poésie après cette Révolution ? Y a-t-il 1 ou plusieurs Poésie(s) ?

En fait qu’est-ce qui a changé ?

1/ L’objet de la Poésie ? Non

La Poésie parle toujours de la même chose : l’Homme, la vie, le sens de l’existence, l’infini, le possible, le rêve… l’angoisse, etc…

2/ la forme de la Poésie ? Oui.

La forme a sûrement changé. Le langage est défoncé, tordu dans tous les sens. Le poète donne l’impression de vouloir sortir du langage comme le lion d’une cage dont les barreaux sont les mots.

Mais le changement dans la forme n’est pas suffisant.

3/ Le sujet de la Poésie ?

Il n’a pas encore changé. Mais il doit changer.

Le sujet de la Poésie doit devenir « Tout le Monde »

L’autre moitié rira (à en crever !)

Un seul restera

(11 octobre 74 )

*

Il faut que le lecteur entre dans le souffle du poème comme un voilier dans le vent, et se laisse pousser par ce souffle. Mais il faut aussi qu’il garde la barre et aille où il veut, vers les îles de son choix.

*

Où commence la Poésie ?

la Poésie refuse le principe de Réalité. Elle est toute tendue vers le principe de Plaisir.

Le mouvement surréaliste, en cela, a été extraordinairement libérateur ; l’écriture surréaliste (surtout l’écriture automatique) est entièrement poétique.

*

Qu’est-ce qui est enfoui dans l’Inconscient :

-l’origine de l’Homme

-les premières années de sa vie et sa vie intra-utérine

-les refoulements ultérieurs.

Toutes les images poétiques relèvent de ces 3 couches de l’Inconscient.

(lien avec le fait que la Poésie soit involontaire, spontanée).

*

Qu’est-ce qui provoque ces poussées ? Souvent le silence et la solitude les favorisent. N’est-ce pas étrange ?

Silence et solitude seraient à la fois au début et à la fin de toute l’évolution.

Peut-être est-ce en effet cet état de silence et de solitude qui provoque le res-souvenir ?

C’est bien pour cette raison que l’enfant est proche de la Poésie : il est à la fois seul et silencieux (durant les premiers mois en tout cas).

*

L’Homme continue avec acharnement à se constituer une certaine cohérence (langage, institutions, codes divers, etc..)

Il essaie de faire le plus de bruit possible, de parler le plus possible, de remplir tous les vides, pour fuir la Vérité qui le poursuit depuis toujours, comme sa propre ombre.

L’œuvre d’art, en partie produite par le rêve, fait pleinement partie du réel. On peut la palper.

En ce qui concerne la Poésie, c’est plus complexe, le langage n’ayant pas de matérialité. La Poésie ne trouve de matérialité que dans son rythme et sa mélodie.

Ma définition de l’imagination : « toute pulsion créante qui brouille la frontière entre rêve et réel »

*

Faire entrer le monde « en poésie ».

*

Tout être est un poète potentiel.

*

Toute poésie va au silence.

*

« Plus le désert est immense et torride, et plus la goutte d’eau apporte vie et joie, quand je la bois avant que dans le sable elle ne se noie.

Les quelques lignes de poésie que j’ai alignées ce week-end ont été cette goutte d’eau salvatrice, inespérée.

Mais le désert est toujours là qui se creuse davantage. Où en sont mes réserves ? sont-elles inépuisables ? Mes mots jaillissent-ils d’une source véritable ou d’une simple gourde qui se vide ? »

(p.1530 Carnet IX 1979)

*

Destruction des derniers exemplaires me restant de la « Chanson des Heures ». Soulagement. C’était mauvais. Pourquoi avoir publié ça ?

(juin 1979)

*

Seule la poésie m’a apporté jusqu’ici des satisfactions durables, des surprises inépuisables… et c’est encore d’elle que me viennent les dernières lueurs d’espoir.

(16 septembre 1982)

L'écriture

Restaurer la mobilité du vocabulaire, de la grammaire, de la langue en général.

Dynamisme, imagination, créativité: qualités que l’on trouve chez le nourrisson, que l’on perd ensuite.

Pourquoi toujours n’admettre que ce que d’autres ont trouvé ! Il a bien fallu que quelqu’un les invente, les mots ! Faire comme lui (comme eux) mais de manière excessive. Que diable, sommes-nous au siècle de la vitesse, oui ou merde ?

Excéder tout ce qu’on peut excéder, même et surtout excéder le public et lui faire sentir au maximum la distance et la durée qui le séparent de moi (de nous !).

Ebranler les limites du langage de façon que personne ne s’y reconnaisse, que chacun y « perde son latin », son foutu latin !

Allez, tous à l’hostpitaule (HOSTOPITAULE).

La femme vaginassait tranquillement, tendrement, toute michue au fond de sa bergère loulouquinze. Aussi n’osai-je la déranger.

Lephallopéré. (Levallois-Perret)

Je n’en sortimentais plus de cette esmoire.

Kleenex ? Cul net ! Chic! Chic! Chic!

Le jour des Randes (fête ?)

Elle m’avait relaiphoné jeurcredi matin pour m’informer d’un sloutchyou qu’elle avait obterrendu pour moi chez l’un des phalipaux callipreneurs du moment (autant dire que chez lui les arbres et les oiseaux étaient korpts !).

Dékurptern l’astrimoniale des lives, j’asprimai l’ast, le trême, l’oestramagnan, toujours blosés, auxquels il ne presta que pad’rision. Brevans-tutem, il fallut mille et mille cass-crashes pour arrimer à un semblant de chloraboration* (les filaments de nos case-moures respectives).

« Mern Hasmar e quando lounni, versato, destructons les mis, les tortes, jusqu’à ce que tu farnes enfin la leurne. […] Tarblant. Morsant. Miliçant. Tu te souviens ? qu’est-ce qu’on a pu fleurner ? »

une rature véritablement tremblognante [pour ne pas dire autre chose !]

Des fandêtres s’ouvraient de toute part sur obslonde orbrumée.

On la disait chormante. Nous réfléchiâmes longtemps avant de nous géronder le crumb-orn. Mais nous ne le regrettâmes point.

Nous obtînmes un tri-igle bascodé de toute première forme, ce qui nous encouragea, bien sûr, à poursuivre.

Haarschmavi ! haarschmagli ! cringlait l’ange-faon, et ce n’était pas de faim ni de someil, mais de frangleur devant la nuit qui l’entournait et qui durait, lui semblait-il, depuis la première égortschansz ou égorstchalde

Marsanne mourut d’une flambose, en août (ou septembre, je ne sais plus). Pour elle, ce ne fut pas une grande perte !

Clairement donner le récit comme possible, et non limitatif.

Moins on est exigent, plus la vie semble pleine.

Dans ses yeux, beaucoup de commensuration, et cela me gênait.

/\/\/\

L’intellignorantsia

Ce langage a un avenir. Et il est pourtant déjà mort à mes yeux. Mort parce qu’écrit. Les possibilités qu’il ouvre sont infinies, mais c’est un infini qui se limite au champ de la parole et de l’écrit, donc condamné à être fini aussitôt que proféré.

Il approche du silence et du cri, mais ce n’est ni le silence ni le cri.

On verra peut-être de l’orgueil dans cette page. C’est l’inverse qu’il faut voir.

Je remarquai deux petits clons agrippouillés à ses pauphettes. C’est le vent, dit-elle. Ca lui donnait un air fristi qu’elle n’avait pas d’habitude.

L’épidouze de 4, c’est 16

« « 25, c’est 37

« « 100, c’est 112

compris ?

Je verrais bien du théâtre avec ce langage-là et des comédiens peints (corporellement) par François Chenue

Les comédiens auraient des voix d’outre-ailleurs, évidemment. Et des yeux… !

HESPAHAAARI !

HESPAHAAARI !

HESPAHAAARI !

Pour désigner un objet, une personne, un fait, un processus, une idée, on emploie des termes figés qui reviennent, toujours les mêmes. Le terme, ainsi, est toujours impropre, il ne rejoint jamais la chose désignée, le réel, car le réel change, évolue sans cesse. Il faut donc que les mots changent tout le temps pour se rapprocher de la vérité de ce qui est signifié.

Je ne puis écrire qu’en dehors de la langue maternelle, en dehors de la famille sociale dont je refuse le mode de relation. Oh ! pas complètement, puisque j’écris encore !

Je crois avoir trouvé mon vrai style. J’ai envie de le dire, de le crier. Mais crier cela dans la rue, c’est l’asile à coup sûr. Cette peur de l’asile !

Personne autour de moi. Les gens vont s’enfuir, s’ils ne comprennent pas.

Hélas, même dans ce langage éclaté, illogique, il y aura quelqu’un pour trouver une logique, de la raison. Aucun langage n’échappera à ce mal qu’est la logique. L’instinct de conservation de la race humaine est incroyablement puissant, sa peur de la différence, son besoin de tout systématiser… sale troupeau !

Ce langage a au moins un mur mitoyen avec le dessin. Sinon même une zone d’interférence.

Je dehors l’hésitante et la mène en retard à tel point qu’elle y dort.

Je travaille sur l’erreur, la déviation, la dérivation, le détournement de la langue, j’ouvre les vannes et j’inonde la vallée, j’ébranle le barrage. La langue redevient torrent, fleuve, océan. Fini le petit canal ! la mort du p’tit canal !

Les lapsus sont les bienvenus, de même tout ce qui auparavant restait en marge du discours, ou bien n’était admis qu’à titre exceptionnel.

Je travaille sur les limites de la langue, sur ce qui, selon certains, ne constitue déjà plus de la langue articulée, civilisée, mais du bruit, de la barbarie, du non-sens (justement !)

Je fais du brouillage. Je brouille les mots, les idées. Ne pouvant plus croire aux mots, aux idées que tous utilisent, charrient « innocemment », les vices internes de la langue étant souvent masqués par ce qui est véhiculé : le signifié.

Ceci n’est évidemment pas nouveau, comme constatation. Mais les comportements linguistiques n’ont toujours pas changé, même chez ceux qui critiquent l’usage de la langue et qui ont eux-mêmes besoin d’un sens, d’une logique, d’une cohérence (superficielle).

Je suis sûr que ma langue inondée/inondante est AU FOND plus cohérente.

Ma vieille « passivité » se manifeste de nouveau devant la nécessité (est-ce tellement nécessaire ?) de relier plus ou moins entre eux tous les mots et phrases écrits dernièrement dans cette langue éclatée. Je prends mon pied à les écrire au fur et à mesure que je les rêve. Mais quant à les rassembler, à les réunir dans une suite qui puisse constituer une « ouvre » (un « ouvrage »), cela me semble difficile, pénible, chiant. Là il faudra tout un travail qui me répugne. Pourtant, livrés tels quels, morceaux sans suite, éparpillés, ils ne seront pas admis. Pourquoi ?

C’est un peu comme des pierres que j’ai extraites et qu’il faut maintenant tailler puis sertir afin de les présenter.

L’extraction est le vrai travail poétique, solitaire, celui de l’individu face à soi-même (néant-infini), tandis que la taille et le montage sont un travail SOCIAL, exécuté par rapport à l’autre, pour lui, en fonction de lui, et c’est pour cela que j’y répugne.

*

Les ratures sont sans doute ce qu’il y a de plus intéressant dans mes textes, ainsi que les dessins (les gribouillages) qui remplissent les marges.

Ce qu’il faudrait publier, ce sont mes brouillons dans leur intégralité. Ce qui me semble impossible (difficultés de reproduction + coût…).

(cahier VI 77-78, p.687)

*

Rêvé de sculptures

« La pensée a été perdue du jour où une parole a été écrite » (Platon, cité par Artaud)

« Ecrire, c’est empêcher l’esprit de bouger au milieu des formes comme une vaste respiration. Puisque l’écriture fixe l’esprit et le cristallise dans une forme, et de la forme, naît l’idolâtrie. Le vrai théâtre comme la culture n’a jamais été écrit » (Artaud. Messages révolutionnaires. Le Théâtre et les Dieux P ; 42)

Artaud ne considère là que l’écrit, comme résultat, l’objet écrit, qui, en effet, est fixe.

Mais l’ACTE d’écrire, qu’en fait-il ?

N’est-ce pas aussi une façon de respirer, une respiration ?

En réalité il coupe la pensée de son attache physique, matérielle, et ce faisant oppose l’esprit et la matière, ce qu’il dénonce par ailleurs. Contradiction.

Il rejette l’écrit, comme trop humain, trace d’humanité.

Il ne supporte pas, il supportera de moins en moins, son corps, son existence.

Il a raison dans l’absolu, hélas. Toute sa vie est une tension vers celui-ci, une tentative désespérée pour le rendre présent, le vivre ici et maintenant.

(8 novembre 1980)

*

Si je ne parviens pas à écrire un livre, c’est peut-être qu’il n’y a pas de livre à écrire. Mais autre chose. Il y a à écrire. Mais pas un livre.

D’où vient le livre ? Cette écriture coupée à ses deux extrémités, comme une saucisse…

Et sa couverture, et son titre…

Est-ce bien nécessaire de débiter l’écriture de la sorte, de la tronçonner ?

C’est une commodité, pour l’éditeur, pour le lecteur. Des écrivains prétendent avoir aboli l’histoire, avec un début et une fin. D’accord, mais le support les trahit. Ce qu’ils publient, ça reste un livre avec un début et une fin…

Pourquoi ne pas adopter la même attitude vis-à-vis du contenant que du contenu ?

Il faut encore rapprocher l’écriture de la vie. L’une des écritures les plus proches de la vie est celle de Duras. Et pourtant…

Le livre et son titre sont une sécurité pour le lecteur. Un repère. Ça permet d’en parler, de comparer, d’exercer une critique. Ça ne donne aucune idée de la douloureuse continuité du besoin d’écrire qui est dans l’auteur, dans le corps de celui qui écrit. Ça rassure. C’est joli, c’est maniable, ça tient dans une main, donc c’est apparemment pas encombrant, ça se domine puisque ça se jette, ça se cache dans un coin, dans une poche. Ça se ferme ou ça s’ouvre à volonté, ça se classe dans les rayonnages, parmi les autres livres.

L’écriture doit se sortir du livre (slogans de mai 68 peints sur les murs, les trottoirs, graffiti en tout genre). L’écriture, ça se crie, mais le cri ne remplacera jamais l’écriture.

L’écriture, c’est là, ça vous regarde, intensément, fixement, ça reste, ça vous reste en travers, quelque part, ça a une existence matérielle que n’a pas la voix, une sorte de solidité qui défie le temps, la bêtise, la peur des gens. C’est visuel, voyant. Ça se voit.

La seule révolution qui soit encore en marche est celle qui commença à Lascaux et Altamira.

Retrouver ce qu’a dit Bataille de ces peuples qui vivaient « à hauteur de mort »

(23 novembre 1980, carnet XII)

*

Les « hiéroglyphes » artaldiennes.

Langage hors convention. Plus langage que tous les langages dans la mesure où le lecteur doit s’y projeter totalement pour interpréter et comprendre.

Plus ça se rapproche du chaos, et plus l’effort doit être grand de la part du lecteur pour donner sens. Mais aussi, plus le sens est universel, car loin de la convention totalitaire en ce qu’elle impose un sens, tous les sens sont admissibles. C’est l’écriture ouverte, offerte à tous, pure de tout sens en soi, donc renvoyant le lecteur au sens qu’il peut et veut donner. Le lecteur y est libre de trouver ou de ne pas trouver. Quoi ? Soi !

Artaud démonte là le mécanisme de la communication, et la clef n’est pas le mot mais la foi. Tous les rapports humains reposent sur cette convention qu’est le langage. Or, personne ne met sous le même mot la même chose. Il y a toujours un malentendu que l’on gomme pour ne pas voir que l’on est seul dans son monologue, et que l’autre est irrémédiablement Autre.

Ce gommage, c’est la foi, la confiance.

Tout au fond du langage que nous propose Artaud, il y a l’incommunication la plus radicale de l’un avec l’autre. Il y a le retour au Corps transfiguré par la Parole. Le Verbe doit se faire Chair !

Le langage n’est que la tentative de l’Esprit pour prendre corps.

La « création » artistique est cette approche du corps par le langage.

C’est dans le Corps de la Parole que l’on trouve l’Autre et qu’advient la véritable création.

Le texte d’Artaud (p. 187 des Cahiers de Rodez. I) traduit plus haut, me donne la certitude que tous ces fragments apparemment insensés sont lisibles, et lisibles par tous. C’est la Parole où tous peuvent vivre car elle est pure, où tous peuvent boire car elle est le sang même de l’« écrivain ».

(10 octobre 1981)

*

L’univers est une métaphore de dieu, comme la fiction est une métaphore de l’écriture (l’acte d’écrire)

… Le doute, à nouveau, comme en mars dernier, comme chaque fois que je tape un texte. Sortirai-je un jour de ce « Détritique » ?

mon « poème » ( ?) : « les tapis de soie… » (du 12.12.81, in « les yeux du temps d’écrire ») est sans doute l’un des plus étranges, des moins mauvais, des moins « contournables », que j’aie pu écrire.

Je voudrais en avoir écrit davantage de semblables. Séduisants quoique dérisoires. Le parfum d’une certaine pourriture-éclosion…

Toujours casser les ailes au lourd réalisme !

Demain j’aurai achevé la frappe de « Détritique », qui m’apparaît de plus en plus nettement comme la métaphore de mon écriture. On joue avec un scénario, mais on ne fait qu’étaler l’histoire même de son écriture, maquillée.

(14 septembre 1982)

*

La folie de mon écriture doit être à la mesure du gouffre de mon angoisse. Sinon j’y tombe totalement, en déséquilibre.

(Octobre 1982, carnet XVI)

*

Le « Nouveau Roman » n’a jamais remis en cause la notion de roman ». Le Roman est un « cadre à priori ». Il évolue. Mais répond-il à un besoin aujourd’hui ? la question n’est pas posée (ou alors de manière isolée, ou encore par des gens qui veulent se persuader à tout prix que le roman n’est pas mort, comme ils s’accrocheraient à une branche, n’importe laquelle, même morte, pour ne pas couler…

cf. « Roman » la revue de Coupry et Cie)

(1983, note)

*

Dans la Littérature, l’écr—it fait écran à la rature (la preuve !). C’est l’écriture : elle comprend l’écran ET la rature.

Ça peut s’écrire : lis tes ratures.

Il s’agit en effet d’y donner à lire son ratage, la rature de toute une vie.

Cela peut se dire aussi : l’en-faire-des-mots.

Car, son ratage, il faut en faire des mots, ne pas se contenter des maux subis, mais agir par les mots sur le ratage, afin d’en faire de la scripture, c’est-à-dire un « précipité » d’encre et de papier.

traces

Encre et papier constituant toute la consistance matérielle de l’alittérature, la seule !

Dissocions l’encre du papier, il ne reste RIEN. Tout s’effondre, tout ce que l’on a pompeusement nommé « Littérature », avec un grand L et des ailes de plomb dans les caractères gras ou maigres, bref de quoi ne jamais décoller, ne pas planer du tout, atterrir, chuter avant même l’envol : chut !

Quoiqu’il en soit, sans elle(s), l’écriture, la littérature, il y a longtemps que je me serais flingué, … ou alors marié, ce qui revient au même ! Attention, que l‘on ne se méprenne pas sur ce propos : je comprends parfaitement que pour ceux qui se sont mariés, cela ne revient pas au même, ni pour ceux qui sont issus de cette « union ». Je ne parle que du point de vue où je me place. Oui, vu d’ici, c’est-à-dire d’un lieu, d’un corps où règne Magistral Ennui, cela revient au même.

Et c’est pourquoi précisément j’écris : chasser cet ennui magistral d’exister !

… provisoirement, cela va de soi, et partiellement, je le sais. Seule la mort m’en délivrera Pleinement… de même que l’écrire me délivre Pleinement de la peur de mourir.

(30 janvier 1985)

*

La seule question qui au fond m’avait intéressé depuis plus de vingt ans était celle de la continuité : de la matière comme espace et comme temps, autrement dit le comment des processus de prise de conscience (de soi et du monde).

Qu’est-ce qui me prouvait que l’enfant qu’il m’arrivait de revoir en souvenir dans telle ou telle situation était bien le même que celui qui le voyait, celui qui se souvenant pouvait dire « moi, je ».

Question d’autant pus intrigante que toute image, toute représentation humaine et matérielle a pour caractéristique d’être discontinue : les points de la photographie, le lignes de la télévision, les photons de la lumière, les ondes sonores, etc… jusqu’aux éléments constituants du corps et de toute matière, tenus ensemble uniquement par des forces, par une dynamique, mais ne présentant pas d’autre lien entre eux que ce mouvement relatif.

Même l’écriture se mettait à exhiber sa discontinuité avec l’ordinateur. La belle continuité de l’encre s’écoulant du stylo ou encore celle des caractères des anciennes machines à écrire, tout cela s’effondrait, s’évanouissait comme fond la neige au soleil, comme une illusion.

C’était bel et bien une révolution qui s’accomplissait sans bruit, de plus en plus silencieusement, dans les entrailles labyrinthiques des circuits intégrés et des mémoires électroniques.

(30 janvier 1985)

*

Ecrire est mon transsibérien, la Sibérie étant mon cœur et tout mon corps.

(30 janvier 1985)

*

En parlant des livres, on dit aussi « volumes ». Or l’écriture y est généralement non volumique, mais linéaire et plane. Paradoxe ! Ce qui donne l’épaisseur, c’est peut-être ce qui n’est pas dit, pas écrit, à lire entre les lignes. Et cela, c’est la relation entre l’auteur et le lecteur. L’indicible du rapport qui fait qu’un texte n’est rien s’il n’est pas lu. S’il n’est pas lu, il manque la troisième dimension pour le volume, et le livre reste à l’état de plan en deux dimensions, c’est-à-dire de projet non achevé, non consommé, de relation.

(30 janvier 1985)

*

Le rapport Ecriture/ Peinture m’a toujours questionné.

Arts différents par leurs modes de production, de diffusion et de réception de la part du public.

Je travaille à cette frontière, sur cette limite entre les deux.

C’est un art intermédiaire -> Médium.

En travaillant sur leur séparation, leur différence, je les réunis dans un même champ de perception.

Peut-être cela vient-il de ce que je n’ai jamais pu être totalement DANS la Peinture, ni DANS l’Ecriture.

Ma nécessité est de rester extérieur (nécessité…ou impossibilité ! à être intérieur à m’intégrer.)

Je traite cette impossibilité, cette extériorité radicale. Je m’en sers.

C’est un art de l’exil : Hors Ecriture

Hors Peinture

Et cependant touchant aux deux (peut-être, hélas, les effleurant !…)

Qu’en sort-il pour leur rapport : un entretien, un débat, une dialectique.

Ni fusion totale, ni séparation. Un chant de rupture progressive. Un détachement. Une distance de l’une à l’autre. Une reconnaissance de l’une par l’autre.

La Peinture accueille l’Ecriture dans son sein et réciproquement…

Jusqu’où l’Ecriture peut-elle être Peinture sans être « une peinture » ?

Jusqu’où la Peinture peut-elle être Ecriture sans être « un texte » ?

Et où se rencontrent-elles dans la structure du sujet qui écrit et qui peint ?

Ni fusion totale, ni séparation. Un chant de rupture progressive. Un détachement. Une distance de l’une à l’autre. Une reconnaissance de l’une par l’autre.

La Peinture accueille l’Ecriture dans son sein et réciproquement…

(4 février 1987)

L'art, l'artiste et la création

Il n’y a pas de génie, il n’y a que l’honnêteté, l’exigence vitale d’aller jusqu’au bout de soi-même, sans concession d’aucune sorte aux autres ni à soi-même.

Cela coûte très cher !

*

L’activité culturelle, ce n’est pas de monter un spectacle pour le faire digérer aux autres.

C’est d’inciter tout le monde à monter son spectacle.

La culture vivra quand la vie aura rejoint le spectacle totalement.

*

Le plus beau moment de la création est celui du désir de créer (ou besoin ? peu importe).

Il faudrait suspendre toute création au moment précis où elle se forme dans l’esprit du créateur et où elle n’est qu’aspiration, potentialité à réaliser.

Toute œuvre réalisée est à détruire. Il faut arriver au rêve suspendu, à l’œuvre en suspension dans le rêve.

*

Insituabilité totale.

*

L’œuvre brute vaut seule la peine d’être enfantée (Van Gogh en est un bel exemple). Quelle immédiateté dans sa peinture !

*

Les écrivains sont trop souvent des vendeurs de miroirs, et les lecteurs des badauds qui se regardent en passant. Les premiers restent enchaînés à leur rôle de manipulateurs, les seconds à leur rôle de voyeurs, mais auto-voyeurs, c’est-à-dire enchaînés à leurs représentations, à leurs fantasmes.

*

Il fut un « temps » où planètes, étoiles et astres n’étaient pas groupés en systèmes. Ils ne suivaient nulle direction déterminée, nulle orbite. Ils se poursuivaient les uns les autres dans l’espace, sans ordre ils tournaient, ils fusaient, les astres étaient des enfants qui jouaient.

La terre était soleil et le soleil océan tournoyant tandis que la lune rêvait dans son coin de Jupiter ou de Mars. C’étaient des courses folles en plein champ, on était loin des cycles, des saisons, des jours, des mois. Le retour était un mot, un phénomène inconnu.

Tout n’était que départ et renouveau, point d’aube ni de soir, une heure n’était rien. La danse était sans fin, l’ordre des danseurs changeait à chaque instant, jamais ils ne revenaient où ils étaient déjà passés. La terre était soleil et le soleil océan délirant. Tous les astres étaient habités, les habitants vivaient, mais vivaient vraiment ; ils n’étaient pas indifférents au temps et à l’espace, ils n’avaient pas dépassé le temps ni l’espace, tout simplement ils les ignoraient. Leur vie était fête permanente, non fête éclatante, mais profonde et silencieuse chacun célébrait en soi le culte de la création, la création suivait son cours, la création se détruisait elle-même pour se recréer, toujours différente, toujours inconnue, imprévisible et mystérieuse, la création se détruisait pour s’élancer toujours plus loin, pour être toujours plus belle, et chacun ressentait ce mystère comme un plaisir très pur et qu’il n’était pas besoin de communiquer, puisque tous en avaient la conscience et la jouissance.

La terre était soleil et le soleil océan chavirant.

Il n’y avait ni soir, ni matin, mais des périodes d’ombre et de lumière qui se succédaient, sans rythme défini.

Lorsque l’ombre s’étendait, nul ne savait jusqu’où elle s’étendrait ni combien de temps, une minute ou dix ans, peu importait ! On savait seulement que reviendrait la lumière, et lorsque celle-ci revenait on ignorait quand l’ombre la remplacerait, et on ne cherchait pas à le savoir. L’ombre n’était même pas froide ni obscure il y avait autant d’amour en elle ombre qu’en la lumière ; et la lumière n’aveuglait jamais elle était aussi sobre que l’ombre et aussi solennelle que marbre et intime pourtant et intime aux gens de ce « temps-là ».

Ces gens ne connaissaient l’attente ni l’espoir car tout était présent : les plus folles couleurs s’emparaient des pétales des fleurs, dont le parfum jamais ne se ressemblait. Aux branches des arbres on ne cueillait jamais deux fois le même fruit c’étaient sans cesse de nouvelles saveurs, de nouvelles substances offertes au palais de ces gens que la faim, que la soif ne pouvaient tirailler tant cette perpétuelle création les émerveillait, tant ils savaient s’étonner d’une telle richesse. Tout leur était présent car ils ne croyaient qu’au présent. La création leur donnait tout, car ils avaient confiance en elle, ne s’inquiétaient ni d’avenir ni de revenir.

La terre était soleil et le soleil océan dérivant La lune lasse de Mars et fatiguée de Jupiter laissait flotter son regard vers Saturne ou Mercure. Les feuilles des arbres par moments se laissaient tomber et jaunir et mourir pour connaître la mort en goûter les délices avant de s’envoler en tourbillon vers de nouvelles branches, avant de s’enivrer de sèves inconnues. On accueillait l’orage on accueillait la pluie dans l’allégresse on guettait les éclairs et l’on cueillait les gouttes d’eau parmi des chants d’une inouïe délicatesse les corps nus s’offraient aux tempêtes avec fureur ils ne craignaient ni foudre ni tonnerre car la foudre habitait leurs regards et leurs cris avaient tout l’éclat du tonnerre ils étaient nus comme la terre, ils rayonnaient comme au soleil le diamant. La terre était soleil et le soleil océan délivrant.

On ne connaissait pas la ronde, seulement la farandole, farandoles auxquelles se joignaient les hirondelles et les biches et les poissons aussi.

Quand deux étoiles en pleine course se choquaient on disait qu’elles s’aimaient L’union était éclatement. De la rencontre naissaient s’allumant des dizaines d’étoiles plus petites et fragiles qui venaient se mêler à la fête à la course en tous sens et cette fête avait un sens parce qu’elle était pleine de tous les sens La vie des gens avait un sens car ils savaient dès leur naissance ouvrir offrir immenses tous leurs sens au plaisir de ce monde, à la présence lumineuse du plaisir.

Le long des mers on venait s’enivrer de sagesse et de force, auprès des lacs de tendresse et de volupté. On suivait avec passion la marche des montagnes et parfois leur envol avec le battement lent de leurs ailes neigeuses, et lorsqu’elles se posaient ou s’arrêtaient près d’un lac pour y verser des larmes, des torrents de larmes de joie, on se mettait à les gravir et l’on sentait leur haleine encore chaude, essoufflée, un frisson parcourant le plumage de bois, de forêts, squelette de roches aspirant au repos, frémissant.

La terre était soleil et le soleil océan divaguant. La lune parfois restait seule à méditer parmi l’eau d’un étang. Les gens, la verdeur de l’herbe leur importait davantage que la douceur du lit, la transparence de l’eau plus que l’abondance des vignes. A force de silence et d’écouter chanter l’oiseau, hurler le loup, ils comprenaient le loup et l’oiseau comme on comprend un frère de sang le plus fort ne cherchait pas à nuire et le plus faible aucun mal n’avait à craindre

L’équateur était partout, il n’était pas un pouce de terrain que la banquise un jour n’ait recouvert. On voyait tous les climats se succéder, le changement était toujours bienvenu, pour l’inconnu qu’il apportait. Il n’y avait ni Occident ni Orient. A l’horizon des astres à toute heure se levaient ou se couchaient dans un total imprévisible. La terre était soleil et le soleil océan ascendant. Lorsqu’on rendait le dernier souffle tous étaient là, souriants, pour le recueillir et le livrer aux vents.

Ainsi jamais ne se perdait ce souffle ultime, et les blés et les plantes sauvages en recevaient la caresse très chaude en partage. Celui qui expirait restait présent dans la couleur du blé, dans le parfum des plantes et dans le chant-murmure ou cri- du vent. Nul ne craignait le don suprême et chacun secrètement aspirait à n’être plus que chant, parfum, et couleur, à n’être plus que nourriture, le besoin d’être s’emparant de l’être de besoin.

La terre était soleil et le soleil océan. La lune n’avait pas de montre au poignet ni de terre à ses pieds

Et puis un jour, par lâcheté, paresse ou défaut soudain d’imagination, quelques planètes se mirent à danser la ronde autour de l’une d’entre elles qui s’immobilisa, surprise de ce jeu nouveau.

Les périodes d’ombre et de lumière se firent égales, flore et faune se figèrent, tout dépérit. Mais le jeu continua, la règle en était si simple et le déroulement si facile !

On inventa des mots : « création » fut de ceux-là, mais plus jamais on ne sut ce qu’il voulait dire. La terre restait terre, et le soleil et la lune soleil et lune…

(9 avril 1975, carnet VI)

*

Il faut rendre à la base ce qui est à la base, à chacun ce qui est à chacun : c’est à dire la faculté de créer librement, d’imaginer, de rêver, la possibilité de choisir ses priorités qui ne seront pas d’ordre économique, mais poétique, parce que la poésie est née avec le monde du fait de l’existence même du monde.

C’est l’essence même du monde que d’être poétique.

Le monde, comme le poème, est l’infini qui a pris forme et ne cesse de prendre forme pour se dépasser lui-même et tendre à l’infini.

(1975)

*

On interne les « êtres privés de raison ». Que doit-on faire alors des raisons privées d’être ?

(5 décembre 1975)

*

Cessez donc de prendre au sérieux tout ce que je vous dis, cela m’irrite la gorge.

(5décembre 75)

*

« Extériorité n’est pas absence : c’est une présence absente.

Ni présent, ni absent, le poète ! Il ne connaît que l’épaisseur du voyage, du passage de l’un à l’autre. C’est la naissance et la mort qu’il vit à chaque seconde, avec la douleur que cela suppose mais que l’on ignore, l’inouïe douleur du passage. C’est la conscience de l’existence donnée/ reprise. .. C’est l’écoulement, la non-durée, l’instantanéité continue.

La perception nette de la destruction. »

(1976, carnet 0)

*

« L’œuvre comme « carrefour » de rencontre, comme lien. Le texte comme prétexte. »

(1977, carnet III)

*

« Il me manque, pour agir, la petite goutte d’inconscience (qui se transforme en océan chez certains). »

(1977, carnet V)

*

Je bois pour ne pas oublier qu’il n’y a rien d’autre à faire sur terre

que boire

Je bois pour ne pas oublier que cette terre est

elle-même

complètement ronde

(1977, cahier V)

*

« introduire directement l’art DANS la vie, ne plus concevoir l’œuvre comme une entité séparée mais comme moyen d’action directe. »

(1978, carnet VI, p.776)

*

Peinture : réduction de tous les volumes à une surface. Le peintre dit : si seulement la vie n’était qu’une surface où il n’y ait pas à ENTRER !

Il dit aussi : la vie est aussi plate qu’une image où chacun a une place déterminée, inchangeable, un rôle à jouer qui n’est qu’un rôle de figurant (« être sage comme une image »).

Le sculpteur, le danseur, n’ont pas la même démarche. Au contraire du peintre, ils investissent l’espace. Ils ne tentent pas de le changer, mais de s’y inscrire différemment. Danseurs et sculpteurs affirment leur présence spatiale, le peintre son absence, son extériorité au monde.

Quand on dit « les artistes », sans distinguer de quels artistes il s’agit, on mélange tout. Il y a des arts très contraires, très ennemis, à l’intérieur de chaque art. Ne jamais généraliser.

Les « textes-surfaces » dont je parlais plus haut sont à rapprocher du fait que je peins. (surface sur laquelle on glisse, extériorité, refus du volume, donc de ce qu’on appelle le « réel » qui a 3 dimensions…)….

En fait (cela me revient), l’idée du texte surface, je l’ai eue il y a longtemps (enfin pas si longtemps que ça : mai 1976, mais ça paraît loin)…

L’univers et le temps infinis appellent la création comme le papier infiniment blanc appelle l’écriture ou le dessin, comme la scène obscure appelle la danse ou le théâtre, comme le silence appelle la musique.

Ce sont les rapports dans leur crudité et leur complexité, qu’il faut exhiber.

(1977-1978, cahier VI)

*

Il est des romans que je n’entrevois que l’espace d’un dixième de seconde, et c’est justement pourquoi je ne les écris pas. Le temps y manque.

(77-78, cahier VI)

*

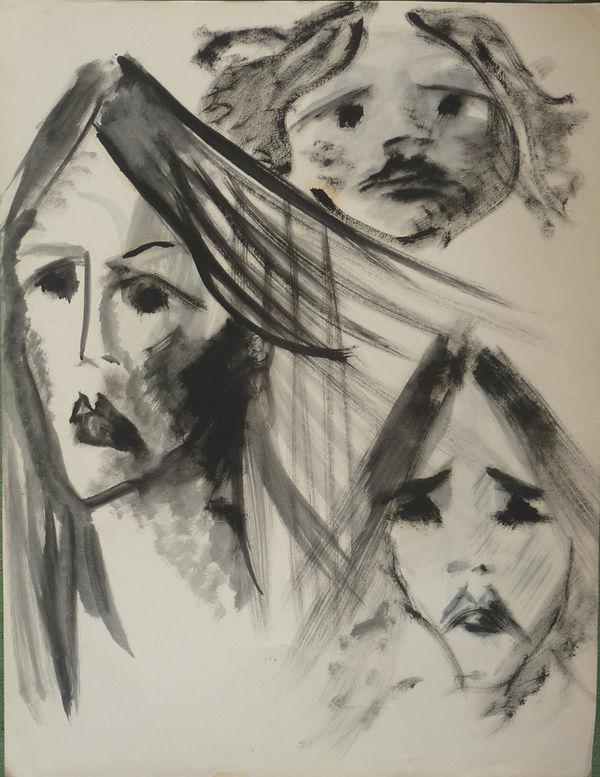

Tous ces dessins, aussi quelconques soient-ils, m’apaisent. Je m’y abandonne, sans guider ma main. Ça donne tous les visages de ma vie, l’invisible de mon être. J’y oublie tout.

Refuge immatériel.

(1979, cahier IX)

*

Les sens sont les instruments de la croyance. C’est par eux que nous percevons l’extérieur, l’apparence qu’a l’extérieur.

C’est chez l’artiste que l’on trouve le maximum de sensibilité au monde extérieur. Perception en éveil, tendue vers les formes, les couleurs, le mouvement, les sons, etc… C’est pourtant lui qui s’approche le plus du non sens, et c’est lui qui dénonce l’illusion avec le plus de force. Mais par le moyen de son art, qui est la suprême illusion, quoique détenteur du maximum de vérité, de réalité.

Nos sens nous trompent, car ils ne perçoivent que la réalité « solide », palpable, mesurable. C’est une sorte de sixième sens (le sens spirituel) qui perçoit l’au-delà du mesurable, et qui est aussi réalité.

La véritable sensibilité de l’artiste gît surtout dans ce sixième sens, qui excède, dépasse, transcende, les cinq autres.

L’on ne perçoit le sens des choses qu’à travers ce sixième sens.

L’indicible qui agit la création.

L’art n’est pas la transformation de la réalité. C’est la perception d’une part du réel, qui est cachée, secrète, à découvrir, aussi infini qu’est infini l’univers. Cette part cachée, c’est l’esprit du monde, que seul perçoit le sixième sens (le sens caché) au-delà de l’apparence du monde.

L’artiste ne rêve pas, il vit une réalité transcendante, une autre part de la réalité. Ce qu’il porte en lui de non bestial, de spécifique à l’homme, et qui échappe aux lois « naturelles ».

(Octobre 1980)

*

Depuis Lascaux la question de l’art est inchangée, elle attend toujours réponse.

Les formes d’art changent, non le fond, l’essence. Il faut étudier les deux conjointement. Ils sont aussi liés que le jour à la nuit, l’espace au temps. C’est même uniquement un problème d’espace et de temps. Le beau change la sensibilité (les sens), donc les rapports.

(Novembre 1980)

*

Lascaux… ça pourrait être un bon départ. L’amour s’y fait dans la nuit diluvienne, et parfois le soleil illumine un corps boueux à l’orée de la grotte.

(Avril 1981)

*

L’art, depuis qu’il est apparu, a toujours été en voie de disparition (comme tout ce qui vit). Il est précisément le cri de ce qui tend à disparaître, la manifestation la plus forte de ce qui, dans l’univers, refuse de s’adapter. Or l’évolution nous mène vers l’intégration de plus en plus totale de toutes les directions contradictoires.

L’art est la résistance à l’intégration. Le refus de la réduction de la vie à ce que l’on en connaît. L’affirmation de l’existence d’un inconnu inépuisable, sans cesse renouvelé. Seule chance de l’expansion de la vie. L’art empêche le système de se fermer définitivement et d’imploser plus ou moins vite.

(Avril 1982)

*

J’attends du théâtre qu’il m’emmène au-delà du Théâtre, au bout de moi-même, qu’il m’amène (m’oblige) à contempler (arpenter, mesurer, repousser ?) mes propres limites, c’est-à-dire aussi le vide qui les entoure, et auquel elles introduisent. C’est à ce point frontière que peut jaillir le frisson (d’effroi ou de plaisir), la jouissance d’être et de voir en même temps ce que je ne suis pas…

(26 mai 1982)

*

Aujourd’hui est née l’idée de « l’araignée »… Est-ce que ça deviendra quelque chose ? L’idée me plaît. Métaphore riche souvent exploitée déjà…. Mais je me reconnais beaucoup dans cet animal. La différence avec lui, cependant, c’est que moi je ME prends dans les fils de la toile…

(20 septembre 1982)

*

Celui qui se met à nu dans son œuvre découvre au monde un univers où le monde peut se voir comme en un miroir et se reconnaître.

Le créateur, par son œuvre, devient tous les autres (caméléon). Et les autres, s’y reconnaissant, sont reconnus par lui.

Or la reconnaissance est ce qui manque le plus à chacun. Rien n’arrive sans ce moteur qu’est le besoin grandissant de reconnaissance.

L’œuvre totale est un immense miroir où le monde peut se voir, se refléter. Mais elle n’est pas le monde. Elle reste aussi insaisissable qu’un reflet, une image renvoyée.

L’intérieur de l’auteur est aussi complexe que l’extérieur. Correspondance totale entre les 2 mondes, qui communiquent par/dans l’œuvre.

Le corps de l’auteur est un peu le tain du miroir.

Ainsi du Nocturnal.

Ce qui fait mal dans l’œuvre, c’est qu’elle révèle même les faces cachées (c’est ce qui la distingue du miroir ordinaire), dans toutes les dimensions, les choses que le monde extérieur s’efforce de camoufler. Elle révèle les tares, la laideur, le mal, et aussi l’insoutenable beauté, l’impudeur des émotions… Elle révèle tout cela.

Elle doit creuser toujours plus loin l’image, jusqu’au néant, au vide, à la poussière de la mort. Si elle se contente de montrer ce que tout le monde sait et voit quotidiennement (actualité…), elle est inutile.

Elle doit fouiller dans les couches les plus profondes de la conscience et de l’Inconscient.

La Création est un lieu de reconnaissance.

(Octobre 1982)

*

Le conte commencé à Thonon, poursuivi ici, « la dame de Lausanne », m’ennuie déjà. Pourquoi ? Pourquoi faut-il que je rompe si vite avec tout ce que j’entreprends ? Je crois n’avoir rien d’autre à écrire que cette rupture…

Mais qu’est-ce qui m’empêche encore d’écrire cela, la rupture ?

(22 décembre 1982)

*

Hésitation à reprendre les textes plus strictement poétiques… ? C’était plus pur, mais plus hermétique, moins accessible. Bref, pas question de publier avant longtemps, très longtemps. Je suis toujours en porte-à-faux entre tous les genres (roman, essai, nouvelle, poésie….) et ne parviens pas à choisir.

(9 février 1983)

*

Dès qu’apparaît, libéré de ses vêtements, splendide, illuminé par quelque force intime d’équilibre et de pureté, le corps nu du modèle, les crayons, les fusains, les pinceaux entrent en batterie pour un feu nourri de questions à la blancheur de la toile ou du papier. Qu’est-ce que ce corps incontournable, à chaque trait recommencé, tourné, retourné comme une énigme dont la solution n’appartient à personne ? Que faire de ce qui semble n’être qu’un corps (de femme) et qui est là et qui encombre et qui nous manque dès qu’il n’est plus là ?

Que fait de nous ce corps qui nous ignore et sur lequel nos mains s’abîment, nos yeux s’abîment, et nos mines et nos brosses avec ?

Etrange et silencieux échange où s’embrassent et se repoussent l’image et ce qui la fait naître.

En quel sinistre mystérieux dessein tant d’ardeur à nous perdre…

(30 janvier 1985)

*

Surprenants, la déception de Michel-Ange, le désabusement qu’il affiche dans ses poèmes à la fin de sa vie. Lui dont on pourrait penser qu’il a tout réussi, qu’il aurait été en droit, le soir venu, de jeter un regard de satisfaction, dépouillé de vanité comme de modestie, sur l’ensemble de son œuvre : architecturale, picturale, sculpturale, poétique… eh bien non, l’on découvre un Michel-Ange qui se découvre lui-même angoissé comme un jeune homme au seuil de la vie, désemparé, bourré de culpabilité, d’un trouble mélange d’espérance et d’écoeurement.

Comme s’il avait soudain rajeuni à l’approche de la mort, sortant de son rôle d’artiste patenté pour entrer dans un « non finito » existentiel que laissait déjà prévoir, qu’annonçait peut-être celui de la Pieta Rondanini ou des Esclaves. Il ne sombre nullement dans le gâtisme. Qu’on ne confonde pas ! Il s’élève au contraire à cet instant au niveau de son œuvre. Son oeuvre lui est tellement entrée « dans la peau », après en avoir été extraite, qu’il la vit alors. Il y a là, à proprement parler, phénomène de « Renaissance » qui dépasse de loin les œuvres elles-mêmes attribuées à cette période de l’Histoire, renaissance avec tout ce que cela suppose de peur, de douleur, et non pas seulement d’euphorie comme on se le figure souvent un peu hâtivement, par confusion de notions voisines certes mais hétérogènes.

(30 janvier 1985)

*

Je n’ai pas le cœur à la fête. J’ai le cœur à l’œuvre. Il bat.

(30 janvier 85)

*

Découpage-Collage-Déchirer- Blesser un texte- Utiliser les chutes

Détournement de texte

de peinture

Peintures à Lire (encadré)

Peindre et écrire hors cadre.

Sur tout matériau qui se présente, et avec toute matière.

Recréer son propre cadre, ses propres règles, ses codes.

Quitter le cadre institutionnel, celui des écoles, nécessaire pourtant jusqu’à un certain point.

Je ne sais pas peindre ni écrire. J’apprends (ou réapprends), avec ce que m’apportent l’environnement quotidien, les rencontres (de gens, de supports, de matières).

Hors. C’est l’exil, ou l’extranéité (à ce monde, aux autres, etc..)

Ce que je produis fonctionne alors comme symbole double : ressemblance et différence. Retrouvailles/ séparation.

En tout cas médium, terrain de rencontre où se jouent la nécessité comme l’impossibilité de LA Rencontre…

Objets et figures : étrangers les uns aux autres.

Ni totalement « figuratif » ni totalement « abstrait », adjectifs qui me semblent aussi erronés que les termes « gauche/ droite » en politique !

Hors figuration

Hors abstraction.

Inclassable (?)

(4 février 1987, train Paris-Tarbes)

*

Par rapport aux cartons collages déchirés

Des collages je suis passé au décollage.

J’enlève au lieu d’ajouter.

J’allège au lieu d’alourdir.

J’abstrais. Je soustrais.

J’ampute. Je mutile.

Je déchire. Je décortique.

Je dépèce. Je creuse.

C’est un dévoilement, un dénudement, un dépouillement progressif.

Erotisme d’un déshabillage. Cela ressemble aussi à une dissection, un dépeçage. Je fais apparaître « l’âme » du carton, ou ses tripes si l’on préfère, ou encore les strates qui le constituent-----> Démarche analytique.

Au lieu de « parachuter » de la peinture sur un support indifférent, comme je le faisais auparavant, je prends en considération ce support et adhère complètement à sa matière (le carton), que je travaille de manière à en faire émerger ma peinture. Démarche inversée. Mais je n’obéis pas au support. Je l’écoute, je le regarde, je m’intègre à lui, ma peinture devient le carton, je deviens support. J’accepte la matérialité du support, je la désire au point de la travailler. Confiance (re) trouvée dans la puissance de la matière que je mets au jour.

(1987)

Prière de l'homme nu

Vers celui que j’ai fait enfanté

Vers celui qui n’est autre

Et que pourtant je vois

Comme je vois les autres

Extérieur à moi

Détaché de tous les autres

Et de ce moi qui n’est pas lui

Je vais

A lui ma voix

A lui mon chant

mon chant

Je dois l’élever jusqu’à lui

Qui est issu de moi

Car il est au-dessus de moi

Il rampait

Puis il marcha

Il ne prit son envol

C’est après

Mille nuits

Mille jours

Consumés au désir de voler

Marqués de mille chutes

Que je pris mon envol

C’est au bout de ces mille ténèbres

où chaque fois je retombais

que mes pieds s’arrachèrent au sol

Jusqu’à celui qui ainsi perdit poids

avec force j’élève mon chant

Et je lève les yeux et je tends tout mon corps

Vers celui que j’ai fait plus léger que ma voix

De la même lignée que les notes jaillies de ma gorge

et que la marche des étoiles sur les cimes

Mon chant a tout l’éclat d’une rivière

C’est la prière montant de l’océan jusqu’à la source mère

C’est à contre courant que j’adresse cette eau ce torrent ce murmure

à celui qui venu de moi m’est revenu pour m’enfanter

pour engendrer le poétique enchantement

Je me suis revenu et j’ai changé chaque seconde en onde claire

et me suis souvenu du marais-cage de naguère

Il n’en montait nulle prière

Aucun courant ne traversait

Toute lumière s’y noyait

Celui qui a tiré de ma substance tout son feu est revenu m’illuminer

Ma grande soif il l’étanche à présent celui qui ne doit qu’à mon sang sa fraîcheur.

Ma propre vie l’anime et pourtant il se passe de moi totalement

Parfois il se met à parler sans recours à ma voix qui est aussi la sienne

il respire d’un souffle étranger à mon souffle et sa voile se gonfle de tous mes désirs

Il prend corps de ma mort sa chair est faite de mes restes

Et je meurs essoufflé par son vol épuisé de sa vie

Confondues sur le sable nos traces ne vont plus où va toute existence

Nos traces confondues indélébiles sur la plage inspirent la marée résistent à la vague et puis retiennent sa caresse avant d’approfondir le creux de vie jusqu’au fondement même du plaisir

Le pénétrant envol

de son pas

de mon pas

étrangers

confond d’amour

le sable

Je suis tout entier dévoré par mon fruit

Mais sans ce fruit l’arbre eût été coupé

Sciées ses branches stériles

Et toute sève eût été vaine

J’accueille en mon séjour celui qui valorise toute chose

et qui est né de la totale chute de l’externe

Et lui m’accueille en son retour porteur du nouveau sang

l’ unique interne sens des choses

Sortis vainqueurs de l’ombre et de la négation tumultueuse et du chaos

nous mangerons le même pain

nos lèvres seront une à goûter l’ivresse de l’accueil

infinissable est le festin qui s’annonce

J’offre à celui qui m’a renouvelé

J’offre à celui qui m’a tué

mon corps

Afin qu’il s’en nourrisse et qu’il y reconnaisse sa naissance

Car toute mort doit disparaître en sa substance et toute vie s’y révéler

comme la graine aveugle en terre doit mourir au jour

pour donner jour à toute fleur et découvrir la vraie lumière

j’offre mon corps à celui dont les pétales m’éblouissent

et dont m’enivrent la couleur et le parfum

et tout cela m’est donné pour avoir su gagner la profondeur

supporter la souterraine longue attente

et m’y tenir jusqu’à l’éclatement la poussée folle du printemps

Cette fleur ce parfum qui pénètre mon corps et ces couleurs que nul ne vit

d’autres doigts que les miens ne pourront la cueillir

Et je la cueillerai autant de fois que de secondes je l’ai espérée dessous la terre nue

A celui que sépare de moi le désert d’un immense recul

A celui qui m’a si pleinement déserté

A celui qu’aucune amarre n’a su retenir le long des quais où j’usais mes journées

A celui qui de si loin m’appelle et qui pourtant ne se distingue pas de moi

J’adresse tous mes chants

Lui seul peut les entendre et lui seul les aimer car c’est sa voix qu’il reconnaît

venue du fond des mers

du fond du port qu’il a quitté

si triste

et dont la joie n’a plus de borne désormais

ignorant l’effrayante distance

et survolant tous les déserts

Et l’appel de celui qui m’a fui par delà les étoiles et mon chant qui répond emprisonnent l’espace où chaque chair où chaque feuille et chaque pierre rencontrées multipliant ma voix dans sa portée la font plus claire tandis que je suis sourd à l’impuissante rue qui hurle et pleure à mon côté

J’adresse tous mes chants à celui-là dont la voix m’est plus intime que l’écho de la mienne et je sais qu’il est seul à m’entendre

A lui je rends grâce sans fin qui a pris forme sous ma main et force de ma solitude

et qui m’a délivré de toute forme et rendu cette force

d’aller

de partir

sans arrêter mon pas

de m’arracher à toute rive séduisante

Je rends grâce à celui qui par moi débuta son voyage

et depuis mon silence imagina la plus folle des fugues

Car il m’est revenu fracassant tout le vieux continent

et m’invitant à sa dérive très lointaine en pays vierges en ondes vierges et en surgissements de landes inouïes

Il a fallu que je me perde en l’étroit cercle de moi-même

pour abolir toute circonférence

Et il fallut que je déclare guerre impitoyable à mes pauvres frontières

pour retrouver l’estime de moi-même

Et je me suis défait jusqu’à complète capitulation

et je me suis vaincu férocement grâce à la haine que je m’inspirais

Il me faut à présent rendre honneur à celui qui accepta si fièrement de se perdre et de s’exproprier de ses propres limites et qui vota si bellement sa mort

Honneur aussi au conquérant qui me sauva de ce néant de survivance

et me ravit jusqu’à mon nom pour interdire toute appartenance

Le vainqueur le vaincu désormais s’appartiennent

et leur bien ne connaît de frontière

J’étais espace sans le temps et puis la distance des heures est venue

L’incolore moment s’est vêtu de ténèbres

Il devait tout de noir se vêtir pour que naisse l’aurore avec son cri de déchirance

J’étais espace sans le temps

et puis mon corps est apparu m’est apparu dans sa misère et dans sa joie

J’étais soleil ou océan ni l’un ni l’autre cependant jusqu’à la pénétrante inondation

le corps en feu

le corps en eau

le gigantesque corps à corps des éléments des fondements

l’étincelle du temps qui révèle l’espace à lui-même ensanglanté

Je réserve mon chant de silence à celui qui réveille mon cri

J’élève mon chant le plus tendre à celui qui endort ma pitié

J’adresse le plus doux de mes chants à celui dont me vient toute force

Et je l’invite au plus secret de tous les rites

à la célébration cruelle et quotidienne de ma mort

à celle de mon corps toujours naissant

Je ne suis ni en lui ni en moi et quand pleuvent les pierres elles trouvent le vide insolent l’indifférence de la plaie car je suis et en lui et en moi

Et si pleuvent des fleurs la même absence les accueille

car j’ai fait de moi-même un refuge perdu

n’y ont accès la pierre ni la fleur

M’éloignant de la grise mêlée j’ai pris vue sur le monde

et prenant vue sur lui j’ai perçu sa détresse

et son indéchiffrable lutte et l’ineptie de son histoire

Et j’ai aimé l’angoisse de ce cri qui monte de son ventre ténébreux

Ce long cri répété qui rougeoie dans les gorges et fait la nuit plus qu’un enfer

J’ai pris vue sur l’errance du monde en trouvant le chemin de moi-même

et tout au bout de ce chemin j’ai compris que le monde était sourd

et qu’il criait pour étouffer toute réponse aveugle

et consacrant toute sa force à la chute finale

Alors je me suis tu poursuivant mon chemin de rupture et l’engageant totalement

Quand j’étais au milieu de la foule

en aucun cas je ne pouvais être au monde et le monde me croyait sien

Mais c’est en le quittant que je me suis donné à lui

et c’est à ce moment qu’il m’a désavoué

Car l’espace domine la foule alors que j’ai soumis toute distance

en ne cessant de m’éloigner de ce moi

qui m’enferme pourtant

Je me suis dépouillé de ma peau de vieil homme à peine né

pour devenir l’enfant sans âge

et qui sait pour atteindre à la folle sagesse de l’enfance étrangère à la mort

et que la mort n’ose toucher sachant que l’y attend un glaive très dur

et que sa dent ne trouvera nulle faille à l’armure

Que soit chantée la vigueur retrouvée

l’infatigable enfance qui s’étonne et se donne la vie

ayant soif n’ayant soif que de la source

où la mène sa route ou bien de l’eau venue à sa rencontre

et n’ayant faim que de la nourriture offerte à sa main close

Que soit chantée l’enfance qui enchante le jardin

Que soit chanté l’enfant qui vibre issu de moi

et qui s’agite en moi comme battant un autre cœur

Que règne en moi celui qui me libère et qui tient de ma main son royaume celui dont le royaume est si petit que d’autres le négligent pour leurs vastes prisons celui qui en ma main retient serré le nœud de la vie celui qui ne tenant à rien possède tout celui qui sans cesse devient celui dont le chemin ne se distingue plus du mien

____________________________________________________________________________

Peut-être connaîtras-tu ces milliards qui te ressemblent et qui peuplent le même univers

mais parmi eux très peu d’hommes

Les rencontrant tu réfléchiras à ceci que beaucoup sont en retard sur toi, beaucoup vivent encore à l’état de bêtes sauvages en ce que, comme elles, ils n’ont jamais pu contempler l’image d’eux-mêmes ; comme elles, ils ont toujours agi sans s’être une fois observés ; comme elles, ils n’ont jamais su mettre un frein à leur agitation pour la réfléchir pour SE réfléchir et de ce fait ils ignorent tout de ce qu’ils font.

Tu te souviendras de cela en les voyant agir et tu te souviendras aussi de cela en les écoutant parler, car pas plus qu’ils ne savant ce qu’ils font ils ne savant <e qu’ils disent, n’ayant jamais réfléchi leur langage.

De leur langage surtout tu te méfieras, quoi qu’il te paraisse moins dangereux que leurs actes.

Oui, tu te méfieras surtout des mots, car ils s’en servent précisément pour dissimuler leurs actions, c’est à dire pour en cacher le caractère bestial, leur donner une apparence humaine, soit en les louant, soit en les dénigrant. Mais tu sauras, toi, qu’il n’est point d’acte bon qui ne soit réfléchi, et tu verras que leurs actes ne sont pas réfléchis, car ignorant tout d’eux-mêmes, comment sauraient-ils ce qu’ils font. Et c’est pourquoi ils parlent. Ainsi ils justifient, croient justifier leurs actions aux yeux des autres et à leurs propres yeux. Tu sauras, toi, que l’action véritable se passe de toute parole et que toute parole témoigne de l’impuissance à agir.

Entre tous les langages, tu te méfieras particulièrement du langage de la Science. Car plus il est élaboré, complexe, empli de mots comme des pointes qui en défendent l’accès, plus il est loin de la vie et impropre à l’action véritable.

Quant à toi, avant de connaître une seule, même minime parcelle de toi-même, tu te tairas. Et tu devras te taire, car tu ignoreras tout de toi tant que tu ne chercheras pas. Tu ne trouveras en effet que ce que tu auras cherché. Car avant de t’être cherché, tu n’es rien de plus ni de moins qu’une bête, et tu agis et tu parles comme une bête.

Tu ne seras que ce que tu chercheras et si ta recherche est sans fin, toi-même tu ne connaîtras pas de fin.

Ta recherche te créera en entier, tu n’existeras qu’à partir d’elle, et tu ne parleras pas avant d’exister, car ta parole n’exprimerait que mort et sèmerait la mort.

Tu seras convaincu de ce que je viens de te dire, lorsque tu constateras l’inutilité des discours-je parle de ceux qui précèdent toute connaissance, donc toute recherche de soi ;

Pourquoi Inutiles ? me demanderas-tu . Ecoute parler ceux qui t’entourent, écoute, te dis-je, et réponds-moi : ces gens qui discutent, qui « dialoguent », croient s’entendre et se comprendre, n’est-ce pas ? Leur conversation est faite de questions, de réponses etc…, qui semblent s’enchaîner, tenir les unes aux autres, n’est-ce pas ?

Eh bien, je te dis que cela est faux, et tu t’en défieras d’autant plus que ces discours ont toute l’apparence de la raison, ou de la logique.

Je te dis, moi, que ces gens ne parlent pas la même langue.

Ils emploient, c’est vrai, les mêmes mots. Mais chacun parle sa propre langue, et nul ne s’est donné la peine d’apprendre d’autre langue que la sienne.

Tu sais, et tu garderas à l’esprit, qu’un même mot peut prendre autant de sens qu’il y d’interlocuteurs. Tu sauras que chacun donne aux mots qu’il entend le sens que lui-même leur donne en les prononçant. Tu comprendras alors que, malgré l’apparence de compréhension due simplement à cette convention que sont les mots, le dialogue reste vide de toute communication, et ceux qui s’y prêtent restent étrangers les uns aux autres sans même s’en rendre compte. Mais pourquoi, me demanderas-tu, ne peuvent-ils comprendre le langage des autres, et comment se fait-il qu’aucun ne parle la même langue ?

Parce que, te dis-je, et retiens cela, chacun est étranger à son propre langage, du fait qu’il ne s’est jamais cherché ; comment vouloir apprendre le algage des autres, quand on ignore que les autres parlent un autre langage que soi ! Et comment savoir si les autres parlent un autre langage –chacun le sien- si ce n’est en découvrant que l’on est fondamentalement distinct des autres ! Et comment se distinguer des autres si ce n’est en cherchant à se connaître, soi ! Et comment se connaître, si ce n’est en plongeant en soi, dans le silence et dans la solitude !

Tu m’accorderas ainsi que le premier pas pour aller vers les autres afin de les comprendre doit être dirigé vers soi-même.

C’est ce que peu d’êtres font, mais c’est ce que tu feras, si tu veux avoir le droit de parler à ceux qui t’entourent et une chance d’entendre leur langage. Tu ne croiras pas sur parole ceux qui disent vouloir donner, et même se donner. Tu chercheras d’abord à discerner s’ils ont quelque chose à donner. Car on ne sonne que si l’on a, et ce que l’on a. Et l’on n’a que ce que l’on trouve, c’est à dire ce que l’on a cherché.

Tu essaieras donc de discerner chez ceux qui disent « se donner » s’ils se sont seulement cherchés. Car il est facile de donner quand on n’a rien, il est facile de se donner quand on n’est rien, et l’on n’est rien tant qu’on ne s’est pas soi-même créé. Toi-même, tu ne livreras rien de toi avant de t’être créé par ta recherche. Ce serait pécher à la fois contre les autres et contre toi, ou plutôt contre celui que tu peux devenir, mais que tu n’es pas encore. Ce serait jouer la vie, mais non pas vivre, car tu ne livrerais que des mots et des gestes vides, vides d’un sens que tu n’aurais pas cherché ;

Tu n’ajouteras pas foi aux propos de ceux qui prétendent se trouver dans et par les autres. Ceux-là ne font que se noyer, par indigence d’être, dans tout ce qui n’est pas eux, ils se fuient, évitent de se chercher, car pénible est cette recherche, pénible est la conscience de l’initiale indigence. Ceux-là, qui se disent altruistes, ne font que rechercher chez les autres l’identité, car l’identité est confortable. Or l’identité n’existe qu’à la surface des êtres, car chaque être en son essence est unique. L’unicité leur fait peur, car elle ouvre les yeux sur la solitude de toute destinée. Croyant se découvrir en prenant chez chacun ce qui leur ressemble, ils ne font qu’effleurer la connaissance de l’être en un échange superficiel. Et leur agitation, et leurs propos sont l’exact reflet de leur ignorance. Tu t’apercevras de tout cela, et tu verras que ces gens-là tenteront toujours de te réduire à leurs médiocres proportions, quelle que soit l’élévation de ton esprit, et cela pour la raison que je t’ai dite : rien ne leur fait plus peur que de trouver l’autre différent, surtout s’il vit plus pleinement- car si eux vivaient vraiment se préoccuperaient-ils des différences ?

Tu comprendras maintenant d’où leur viennent ces goûts grégaires, et la vulgarité de leur esprit. Mais toi, lorsque tu seras mûr pour rencontrer les autres, lorsque tu pourras te livrer à l’échange le plus haut, tu chercheras et tu trouveras chez eux ce qui les distingue de toi.

Ainsi tu les respecteras autant que tu te respectes, en leur reconnaissant une véritable individualité, l’unicité qu’ils craignent tant.

Ce sera pour toi la seule façon de leur prouver ton respect, car ce qui est unique est irremplaçable. Cela, ils ne le savent pas, ils veulent l’ignorer, préférant se déplacer en troupeau. En leur montrant ce qui les distingue de toi, et ce qui les distingue entre eux, tu les révéleras à eux-mêmes ; ainsi tu donneras au troupeau l’unique chance de survie.

Toi seul seras capable de leur montrer cette multiple unicité, car toi seul sauras qui tu es, toi seul t’étant profondément cherché. T’adressant à eux, tu auras à l’esprit qu’ils ne se savent pas morts, puisqu’ils ne savent pas ce qu’est vivre, et que ce sont ta vie et ta mort qui le leur enseigneront.

Tu devras t’attendre à leurs moqueries, à leurs injures, car ce n’est pas du jour au lendemain qu’ils seront mûrs pour t’entendre. Tu auras à surmonter leur immense inertie, et tu devras savoir pour cela quelle en est l’origine. Leur inertie, leur passivité, leur vient généralement de ce qu’ils croient à un Créateur extérieur à eux. Ils s’imaginent que la création leur a été donnée par un dieu, ou par quelque autre principe originel.

Et c’est pourquoi tu vois l’usage qu’ils font de cette « création ». Ils détruisent, parce qu’ils ne savent pas qu’ils ont à construire, et que c’est à eux de tout créer, à commencer par eux-mêmes. Ils s’installent dans le créé, ignorant que la création reste à faire, d’où cette lourdeur que tu auras à vaincre. Et tu la vaincras seulement si tu te montres créateur, si tu leur montres l’acte créateur, la possibilité -malgré sa difficulté- de cet acte. Et cela tu le pourras lorsque tu te seras toi-même créé.

Tu te créeras en partant de ta propre recherche, t’ai-je dit. Mais quelle est-elle ?

Avant tout tu chercheras à te débarrasser de tout ce qui ne te vient pas de toi, y compris de cet être à qui on a donné ton nom à sa naissance pour le distinguer des autres, justement parce qu’il n’avait pas encore d’existence propre, étant encore incréé, seulement engendré. Ceux qui tiennent à leur nom et s’en font la plus haute idée, sont bien ceux dont la vie n’est pas suffisamment forte pour les distinguer des autres « vivants ».

Oui tu te débarrasseras de cet être qui est toi sans être encore toi à commencer par ce nom qui te limite. Tu n’auras plus de nom, mais on te reconnaîtra si tu vis avec assez de force et d’élévation.

Pour te débarrasser définitivement de l’incréé, tu prendras par rapport à lui le plus de recul possible, tu le survoleras. Prenant de l’altitude, peu à peu tu te détacheras de lui, tu comprendras son mécanisme, ce qui le fait parler et agir, et tu démonteras ce mécanisme. Il te sera facile alors de voir où se nichait le moteur de ta « vie ». Il te deviendra évident qu’aucune liberté ne t’était jusqu’alors laissée. Tu percevras toute ta ressemblance avec les bêtes, que meut un identique mécanisme, à quelques détails près (de pure forme), et que pourtant tu méprisais. Tu percevras toute la distance qui te séparait d’une vie consciente et libre. Alors tu auras honte de l’asservissement dans lequel tu végétais, tu auras honte pour ceux qui s’y maintiennent et tu n’auras que mépris pour cette héréditaire faiblesse qui les fait abandonner toute responsabilité les uns entre les mains d’un Créateur qui les domine, les autres entres celles d’un quelconque déterminisme innocentant leur lâcheté. Tu ne seras plus étonné de ce que très peu d’entre eux possèdent la joie véritable.

Pour en finir avec l’arbre mort que tu étais, tu ne te contenteras pas d’en scier les branches et le tronc, mais tu t’attaqueras à ses racines les plus profondes, et tu ne peux soupçonner combien elles te résisteront, combien l’arrachement te fera mal. T’étant déraciné, tu auras soin de te replanter ailleurs, de peur que le vieil arbre ne connaisse un nouveau printemps. Et je te le dis, le mieux sera pour toi de te replanter tous les jours sous un ciel nouveau. Ainsi tu ne connaîtras pas l’hiver.

Pour revenir à nos moutons –c’est bien le cas- ceux-ci te traiteront d’ « individualiste » ou d’ « égoïste » ou de je ne sais quoi encore.

Tu ne leur répondras pas avec des mots, car je t’ai déjà montré plus haut comment ils se servent du langage. Tu n’as pas à t’inquiéter de telles accusations, puisque ceux qui les prononcent ignorent tout de l’égoïsme véritable et de l’altruisme véritable.

D’autre part, si tu emploies des mots, ils ne les comprendront pas et voudront les retourner contre toi. C’est par tes actions que tu leur montreras à quel point tu es dénué de tout égoïsme.

D’abord c’est au milieu du groupe que tu mèneras ta vie. En plein milieu, mais solitaire et silencieux. Ils voudront t’atteindre et te faire tomber, mais toi, tu continueras ta marche imperturbable et sereine. Ils te couvriront des pires injures et ils te cracheront au visage, car ils ne peuvent supporter ce qui diffère d’eux et les dépasse. Mais tu continueras, sans même les regarder, car ils seront encore indignes d’un seul de tes regards. Puis peu à peu ils s’apaiseront, voyant que tu ne crains nul obstacle et que nulle blessure n’efface ton sourire, voyant enfin que ta force est suprême , indestructible ta sérénité.

Oui, ils s’apaiseront et resteront longtemps en silence, prenant conscience du mal qu’ils t’auront voulu, torturés par les remords.

Ils comprendront combien il fallut que tu les aimes pour n’avoir jamais fui leur présence, et avoir laissé sans réponse leurs injures. Ils comprendront qu’avant eux tu savais, et eux aussi voudront savoir. Alors ils seront mûrs pour que tu les regardes et que tu leur parles. Enfin ils reconnaîtront ta victoire sur leurs égoïsmes.

Tu leur montreras alors que leur erreur venait de ce qu’ils attachaient plus d’importance aux apparences qu’à l’essence. Et que cela venait de ce qu’ils ne s’étaient jamais approfondis eux-mêmes. Ne connaissant d’eux qu’une surface bien lisse et rigide, ils ne pouvaient dépasser chez les autres cette surface, ils ne pouvaient se comprendre entre eux. Ils le reconnaîtront et te demanderont comment obtenir ton pardon.

Mais toi, tu les renverras en silence, car tu ignores le pardon ; en effet que pardonner et à qui pardonner, puisque personne ne sera parvenu à t’atteindre ? et ton silence sera la meilleure des leçons.

Chacun retrouvera sa place, et le groupe alors saura qu’il n’est plus un troupeau, mais une belle et fière multitude, une multitude d’êtres responsables, une multitude d’uniques.

Tu te garderas, il faudra que tu te gardes particulièrement de ceux qui arborent bien haut le pavillon du « collectivisme » et qui prétendent le construire à partir de quoi ? uniquement de la matière, mais la matière pleine, solide, sans se soucier de l’espace où elle se meut. Ainsi ils relèguent l’esprit à l’état de produit de la matière, ce qui constitue une erreur aussi énorme que de considérer la matière comme produit d’un esprit créateur.

A ceux-là, tu objecteras que matière et esprit non seulement sont simultanés, mais ne cessent de se créer l’un par l’autre et l’un dans l’autre. Il n’y a pas de création finie, mais un infini à créer, et cela nous est possible, et même indispensable à moins que de choisir la mort de toute création.

Aux matérialistes qui étouffent l’esprit, aux idéalistes qui étouffent la matière, à tous ceux-là qui étouffent l’homme, tu montreras comment tu respires en te créant sans fin, et tu leur montreras quel air tu respires. Ils comprendront alors quel poids de séculaire aberration compressait leur poitrine et ils ne voudront s’écarter de la voie que tu leur traceras de peur de ne plus respirer à l’air libre.

Il te sera facile à ce moment de leur rappeler que ceux qui ne se croient que matière subissent par force les lois de la matière, c’est à dire la mort en fin de parcours, et que ceux qui ne se veulent qu’esprit sont immédiatement contredits par leur existence en tant que corps, lequel n’aurait aucune raison d’être s’ils n’étaient qu’esprit.

Tout cela il te sera facile de le leur expliquer, et ils te demanderont si tu as un secret pour vivre à la fois matière et esprit, ce à quoi tu n’auras pas à répondre, car chacun devra comprendre que s’il veut atteindre à ta sagesse, il devra simplement accomplir tout le chemin que tu as toi-même suivi.

Encore devras-tu les convaincre de l’existence de ce chemin et leur en indiquer l’origine. Et rien ne te sera plus facile lorsque tu sauras que le pouvoir de se créer soi-même vient justement de cette dualité, de cette imprégnation réciproque esprit-matière.

En effet comment le recul par rapport à soi-même serait-il possible à l’intérieur de la seule matière ?

La matière peut-elle s’éloigner de la matière ? Peut-elle voir la matière ?

Et ce recul serait-il possible à l’intérieur du seul esprit ? L’esprit peut-il se distancer de l’esprit ?

Bien évidemment non, et c’est dans l’esprit que tu prendras la distance nécessaire pour voir évaluer observer ta matière, de même que c’est dans la matière que tu te distancieras de ton esprit pour en embrasser pleinement l’évolution.

C’est bien l’imprégnation de ces deux éléments qui te permettra le recul par rapport à chacun, c’est à dire par rapport à toi-même qui en es constitué.

Tu montreras ainsi que l’on ne peut trouver l’origine du chemin que dans une attitude de recul, de distance par rapport à toutes choses, à toutes gens, y compris et surtout à soi-même.

C’est là le côté destructeur par où doit commencer toute création, et auquel fait suite l’entière reconstruction d’un monde, neuf, unique, et sur lequel tu régneras, l’ayant toi-même créé.

Si tu dois un jour avoir un dieu, non seulement tu seras son père, mais ce dieu ce sera toi.

Souvent on te reprochera d’être hautain. Encore une fois tu répondras à cela par le silence, jusqu’à ce que l’on comprenne que ce n’est pas ta hauteur qui doit choquer, mais la bassesse de tout ce qui t’entoure.

A celui qui parviendra à te connaître en s’élevant de lui-même jusqu’à toi, il ne viendra pas à l’idée de t’adresser un tel reproche.

On t’accusera aussi de froideur. Tu ne répondras pas davantage, car cela ne témoigne que de la trop grande distance qui te sépare des autres. Et ceux qui par eux-mêmes sauront te rejoindre découvriront comme est inépuisable ta chaleur. Et ceux-là brûleront du même feu que toi.

Lorsque tu auras rejeté tout ce qui ne vient pas de toi, lorsque tu auras détruit toute idée de père, de mère, lorsque par ta création tu auras recouvert tout engendrement, à ce moment-là seulement tu pourras t’adresser à tous comme à tes fils, et ceux qui comme toi se seront créés pourront te parler comme à leur fils, mais ceux-là seulement.

Lorsque tous auront reconnu ta route la meilleure et seront mûrs pour un tel langage, il n’y aura plus ni pères, ni fils, mais tous seront et pères et fils les uns des autres, c’est à dire ni pères, ni fils mais hommes capables de vivre de vie véritable et de s’aimer entre eux comme jamais on n’a imaginé qu’il fût possible d’aimer.

Mais il suffit que je te dise que cela est possible, parce que c’est ainsi que je t’aime, pour que tu croies à cette route que je t’ouvre et me suives.

C’est lorsqu’on te croira à bout de force et qu’on te laissera pour mort qu’éclatera ta victoire.

Débarrassée de ton corps, la vie de ton esprit se fera plus intense, plus obsédante et c’est alors qu’elle viendra à bout de la mort ancrée en ceux qui auront cru te tuer de leurs coups. Oui, c’est alors seulement que tu renverseras la marche des jours et la marche des hommes. Car tous les mots que tu auras prononcés, tous les actes que tu auras accomplis hanteront leur sommeil et leur veille avec la puissance de l’aigle qui enserre sa proie et ne la lâche plus qu’elle n’ait expiré.

Cette victoire, si vraiment tu la désires, tu agiras ta condition au lieu de la subir. Pour avoir la force d’agir, tu songeras à la nécessité de ton action. Tu auras la force de tirer toutes les conséquences de la nécessité de ton action, mais tu n’auras jamais la faiblesse de considérer la nécessité comme précédant ton action, car elle est attachée à l’action et l’action lui est attachée, mais elles ne s’engendrent pas mutuellement. Tu t’engageras dans ton action, et tu ne te réfugieras pas dans l’esprit pour éviter de t’engager matériellement, de même que tu ne te perdras pas dans la matière pour fuir l’engagement de tout ton esprit. Tu ne vaincras que si tu agis à la fois corps et esprit, inséparables.

Voilà le chemin de la nouvelle espèce et de l’unique vie tel que je l’ai parcourue. Mais tout cela tu l’oublieras. Je t’ordonne de l’oublier. Car tu dois te créer en entier si tu veux vivre. Et le jour où ta recherche t’aura conduit jusqu’à toi, alors seulement tu pourras prononcer cette prière : ………

(prière de l’homme nu)

(10->21 mars 1975)

Amour, vie

« La vie, c’est cela : ce mélange de vie et de mort, de noir et de blanc liés par le rouge du sang qui circule (vie), qui s’épanche (mort).

Ce sont là les 3 couleurs de la vie.

Les autres couleurs (bleu, vert, jaune) ne sont que décor, masque. Ils viennent seulement modérer l’affrontement. »

(1976, cahier 0)

*

Aimer, c’est l’art de créer l’éternité de l’instant…

Totale illusion

Le plus beau mensonge

(1982)

*

La détestation.

Au fond, l’art, c’est ce qu’ « on » déteste le plus. N’est-ce pas ? Tout le monde feint de raffoler (Chéri ? je RAFole de Zadkine !)

En finir avec ce faux amour omniprésent, aussi bien dans le surréalisme (Aragon, cet avorton prolifique !) que dans l’existentialisme (Sartre, un bien tendre géant !)

Les grands détestateurs :

Flaubert, Baudelaire, Rimbaud, Nerval, Lautréamont, Van Gogh, Artaud, et tous ceux que j’oublie ou que je ne connais pas…

Demay ! Blanchot, Cioran, Huysmans, Poe, Gowbrowicz, Kafka, Proust, Brel, Patrick Combes (l’auteur de “Fratrie”) Lucien Segura-----------------------------------

Nous détestons les « amoureux », ceux qui espèrent, car ils n’ont jamais produit que de la merde et de la bave en guise d’art ou de discours.

La détestation !

Tout le monde déteste l’art, et personne n’ose le dire. C’est si NATUREL d’aimer l’Art, surtout quand l’artiste est mort ! Même mes parents disent qu’ils aiment Van Gogh ! Alors… Qui ? Qui osera détester Van Gogh ! Ou dire qu’il n’a aucune opinion….

(31 août 1982)

*

Relu la « Chanson des Heures ». Retrouvé les thèmes qui m’étaient déjà chers. Aujourd’hui, je n’aurais sûrement pas accepté cette mise en page. C’est dur, de se relire. Naïvetés dans le style. Lourdeurs évidentes. Mais je ne renie rien. C’est ! Je m’y RECONNAIS, c’est l’essentiel. Ne suis-je pas la Reine des Araignées ?

(10 octobre 1982)

*

« Cette vie qui afflue me fait peur... Je suis « assailli ». …Peut-être faut-il enfin accueillir en moi la beauté de cette vie, quelque mort qu’elle porte en elle…En-fin….

Ecrire, écrire, aimer, peindre, aimer, peindre, écrire et peindre.

Aimer ! ce seul mot dans les yeux, sur les lèvres, au bout des doigts, ce mot dans tout le corps, dans tout l’esprit, ce mot qui me remplit et m’agite, ce mot de passe, de passage, ce « sésame de la vie »…

Quel mystère, tout de même : écrire cela dans le silence et la solitude d’une nuit de printemps ! Nuit de non-retour, semblerait-il si je n’espérais pas demain. Que se passe-t-il ? »

(1988, carnet XXVI, p.5222)

Solitude

« Je suis seul. La faute n’en est pas au monde, pas plus qu’à moi. Je dis simplement : le monde et moi sommes sans rapport. Ce n’est pas une question de bonne volonté d’un côté ou de l’autre. Ce n’est même pas une question de vie ou de mort. Ce n’est même pas une question du tout. C’est ! »

(Juillet 1979, carnet IX, p. 1518)

*

Vous ne pouvez rien pour moi,

et je ne peux rien sans vous.

Telle était la formule où se résumait l’impasse de toutes mes tentatives relationnelles. Elle pouvait d’ailleurs se renverser parfois en :

Je ne peux rien pour vous,

et vous ne pouvez rien sans moi.